Botbird(ボットバード)

基本は無料で、簡単に「自動会話ボット」を作ることでき、X(旧Twitter)・LINE・スマートスピーカーなど、さまざまなサービスに接続できる優れものです。

Botbirdってどんなサービス?

豊富な会話パターンが簡単につかえる!

- ランダムつぶやき

- タイムライン返信

- 日時指定つぶやき

- RSSつぶやき

- @返信

- クラウド返信

Botbirdには様々な会話パターンが用意されています。

ランダム・日時指定のつぶやきやメンションに対する返信はもちろん、タイムラインから指定のワードを探してして話しかけたり、RSSなどから動的に取得した内容でつぶやいたり、返信することも可能です。

Twitter、LINE、Facebookメッセンジャーなどさまざまなサービスに接続可能!

作成したボットは、Twitter、LINEをはじめとしたサービスに簡単に接続可能です。Azure Bot Serviceにも対応しているので、世界中の様々なメッセージングサービスにも対応可能です。

好感度や会話回数などに応じた返信など、独自の機能が満載!

- 好感度に応じた返信

- 会話回数に応じた返信

- 機械学習による表記ゆれ検知

Botbird独自の「キオク」機能を活用すると、これまでの会話の内容や回数に応じて返信内容を変化させることが可能です。

人間らしいコミュニケーションを可能にする独自の機能が揃っています。

有料プランでさらに高機能に!

- メッセージ件数上限アップ

- メンション・TLチェック頻度アップ

- WEBサイトにチャットを導入

有料プランに登録すると、メッセージ登録件数の上限がアップしたり、メンション・タイムラインのチェック頻度が上がったりと、Botbirdを更に便利に使える様々な特典を受けられます。

個人アカウントから企業のプロモーションまで幅広いニーズに対応!

引用元 Botbird公式

インターフェースもわかりやすく、初心者でも直感的に使えます。

投稿時間はかなり細かく設定が出来るのも便利ですし、最新RSSの投稿も出来ます。

アダルトアフィリエイトの場合は、自分で自動投稿botを作らなければなりません。

自動投稿botの作成

GASを初めて使う方にも理解しやすいように、ステップごとの説明をしています。

基本的な流れ

投稿内容を記載したスプレッドシートの作成

X(旧ツイッター)のAPIキー(Client ID、Client Secret)を取得

スクリプトコード(有料販売)をGoogleAppsScriptに張り付け

URLに移動して、アプリにアクセスを許可させる

スクリプトを定期的に実行させるタイマーを設置

自動投稿されていればOK!

フォロワーの増やし方

文字とURLの投稿(画像貼り付けなどは不可です)

1.スプレッドシートを作成

Googleドライブにログイン

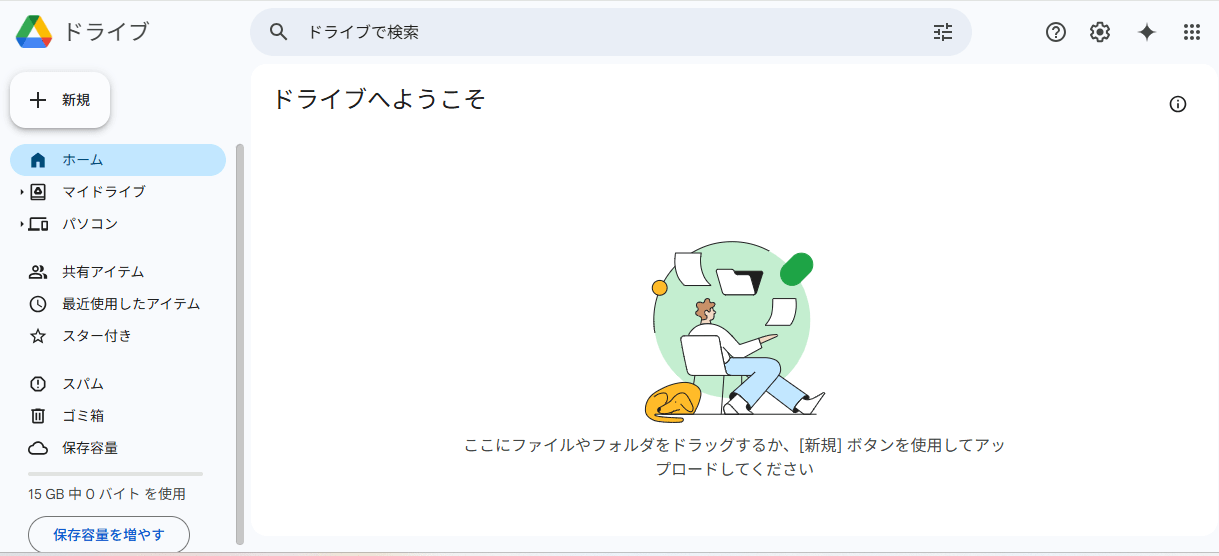

ウェブブラウザからGoogleドライブにアクセスして、Googleアカウントでログインします。

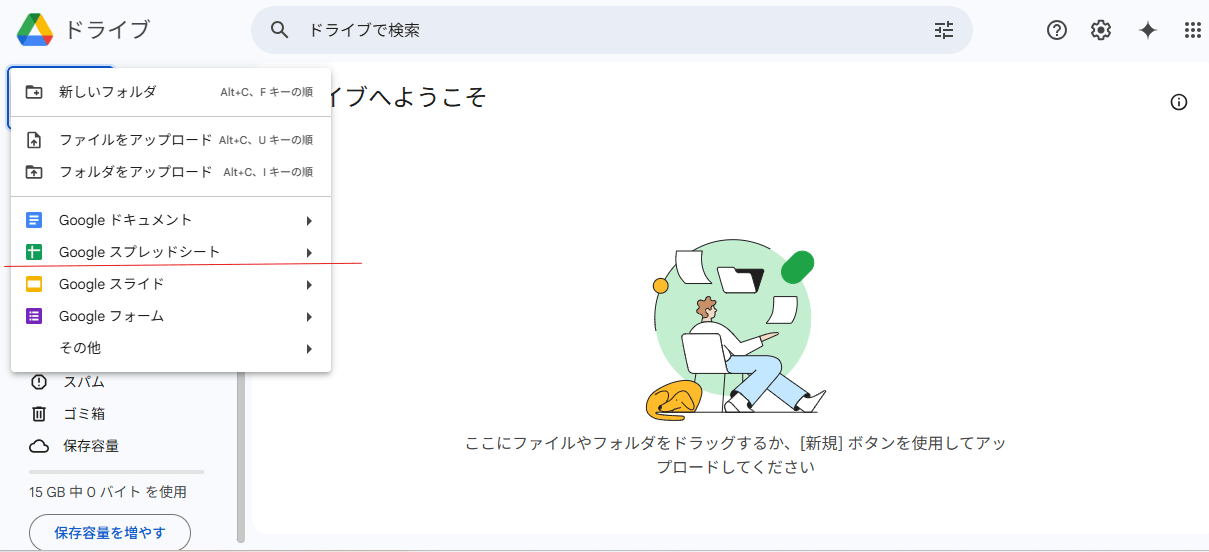

ログインしたら、Googleドライブのページに飛びますので、左側にあるメニューの【+新規】を押します。

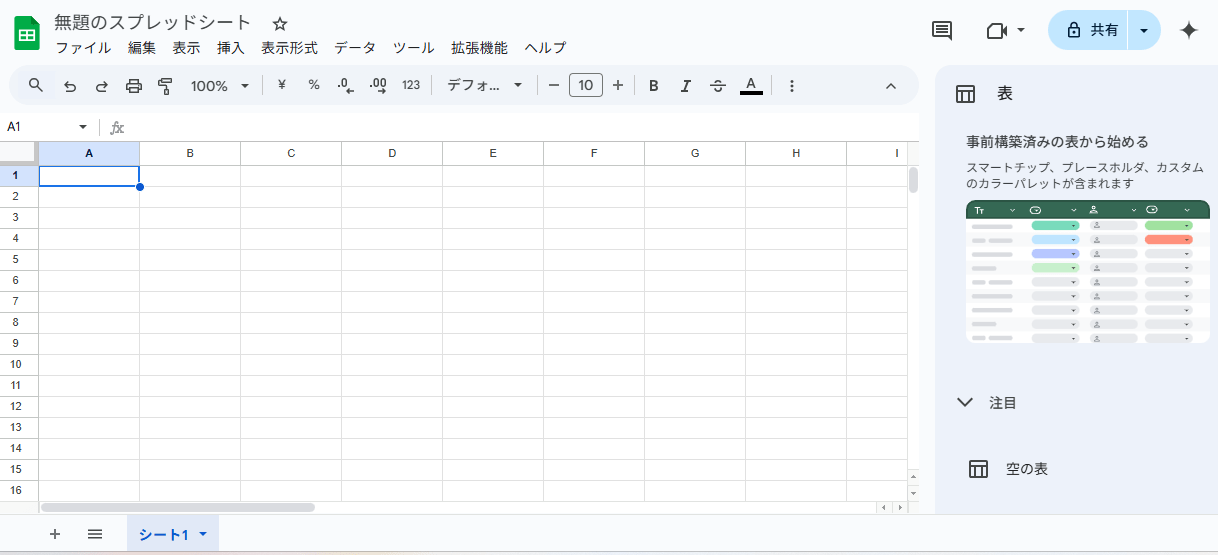

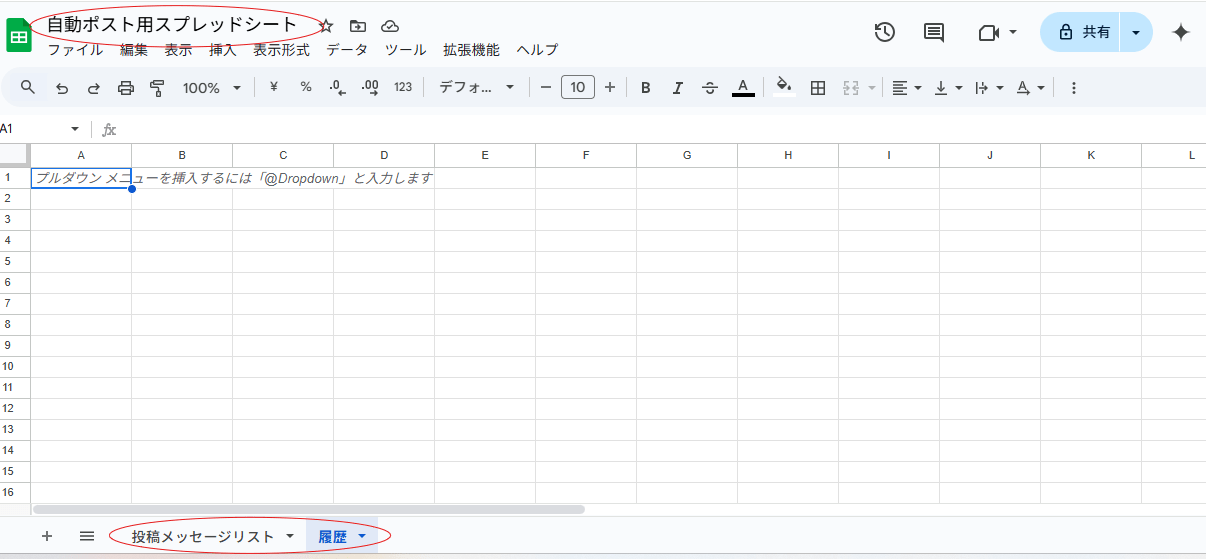

緑のアイコンのGoogleスプレッドシートを選択すると下記画像のような画面になります。

スプレッドシートの名前を変更する

*このチュートリアルでは、わかりやすい一般的な名称を使用しています

- 左側一番上の「無題のスプレッドシート」を「自動ポスト用スプレッドシート」に変更する。

- 左側下にある「シート1」を「投稿メッセージリスト」にする。

- シート名の左端にある「+」を押してシート2を出現させて「シート2」から「履歴」に変更する。

変更する際(コピー&ペースト)は、変更箇所を1クリックして右クリックでメニューを出します。

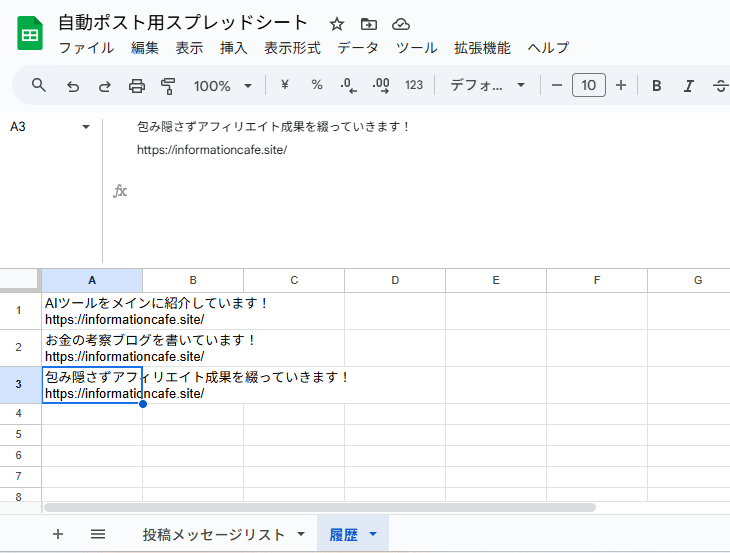

自動投稿する記事を書く

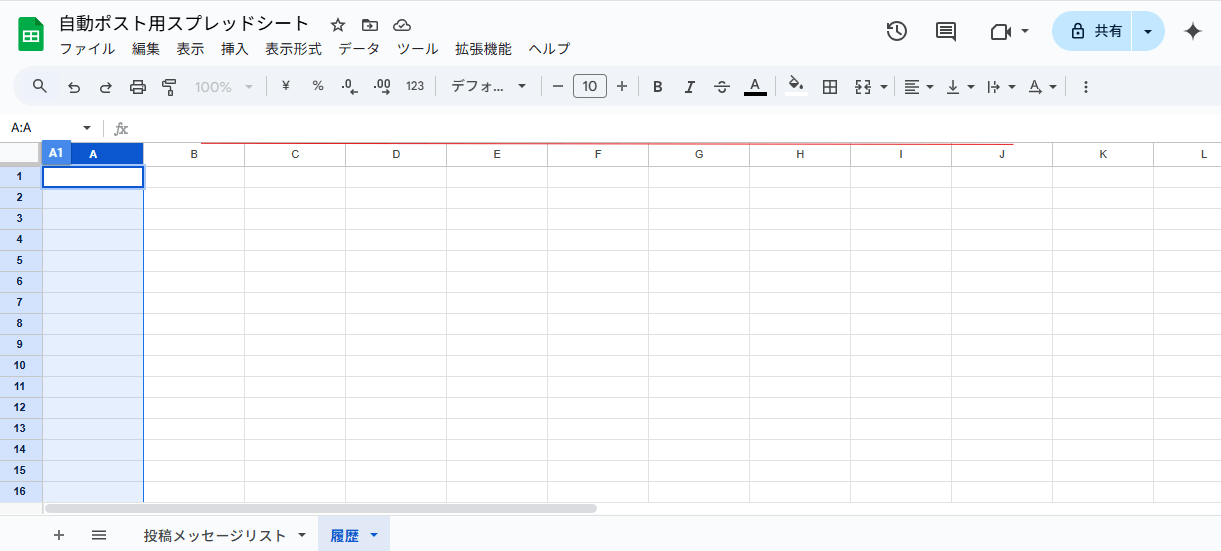

青枠になっているAのセル部分のみ使います。

作成した記事は、自動保存してくれます!

作業が終わるまでは、ブラウザを閉じないでね。

文字数で自動で表が広がりますが、編集の際はAのセルを1クリックしてください。

Bのセルなど違うところをクリックしても空白です。

改行を使うと、X(旧Twitter)の投稿でも改行します。

使い方はエクセルのような感じで、改行は【Altボタン+Enterボタン】となります。

記事は最初に50件から100件埋めるとあとが楽ですが、シートはいつでも編集可能なので、動作確認まで3つくらいでも構いません。

ウェブページは閉じずに置いておくこと!

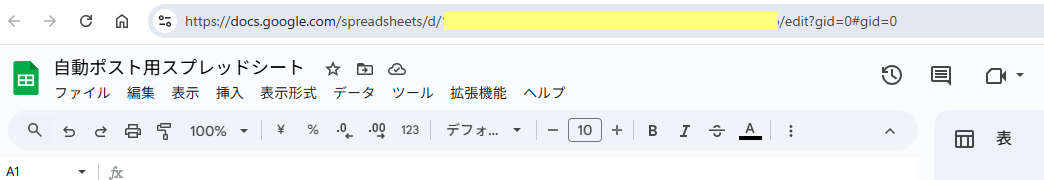

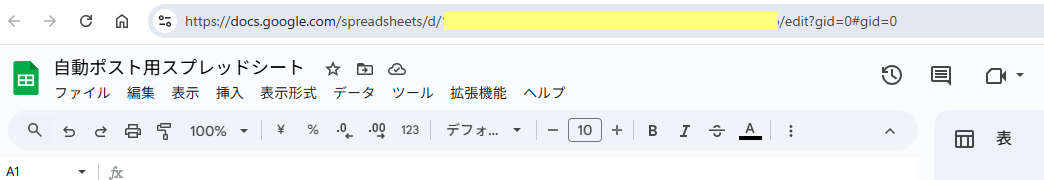

のちのスクリプトID取得に必要になります。

2.X(旧ツイッター)のAPIを作成

API キーやトークンは、アカウントのセキュリティに直接関わっているため、第三者に漏れないように注意してください。

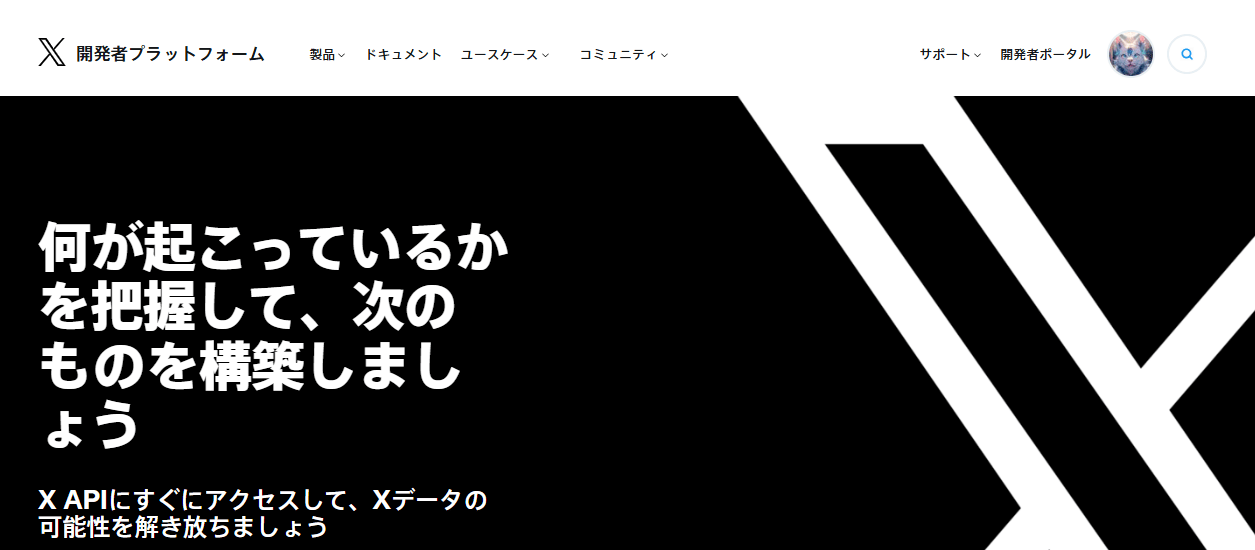

X 開発者プラットフォームに登録する

X(旧ツイッター)にログインした状態で、開発者プラットフォームにアクセスします。

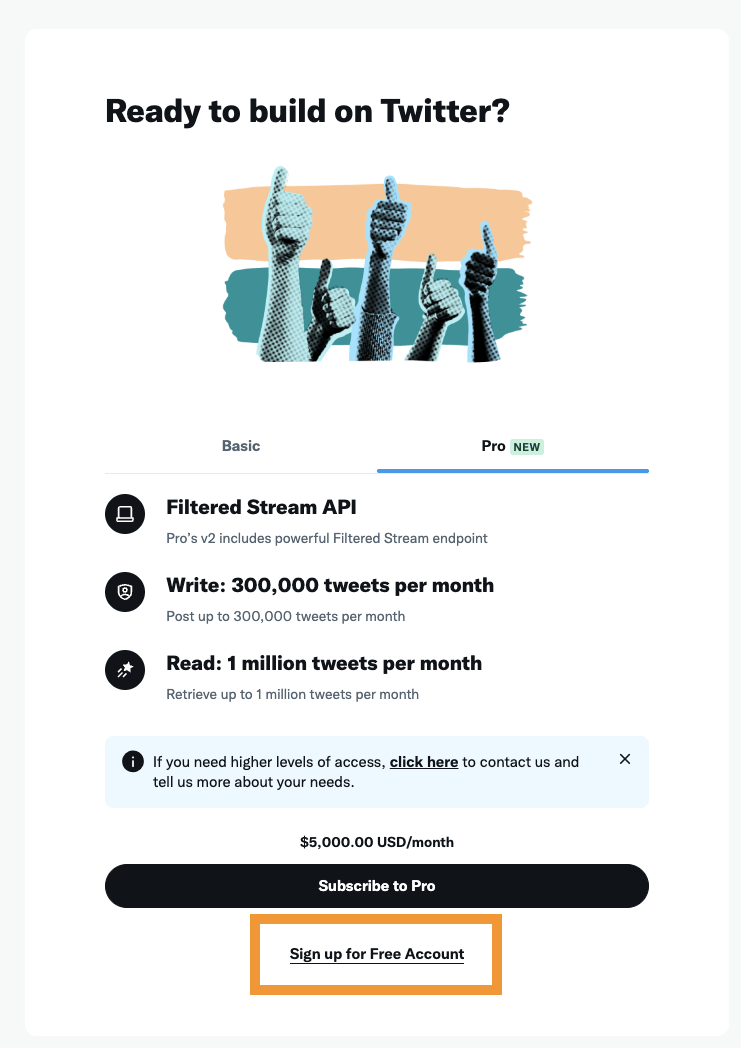

このような画面が出てくるはずなので、一番下のオレンジ枠の無料アカウントを押してください。

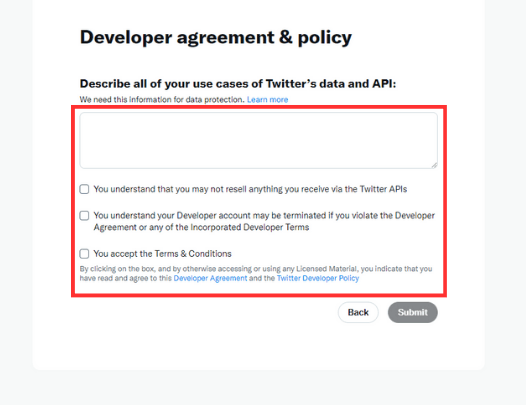

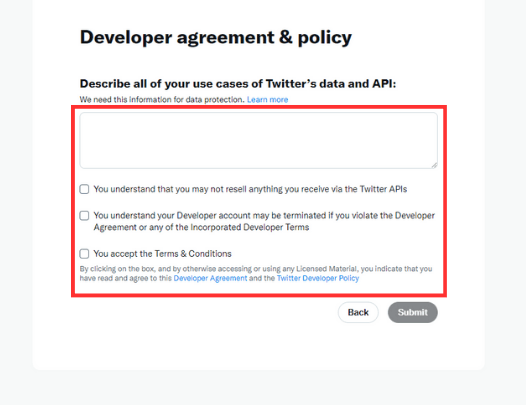

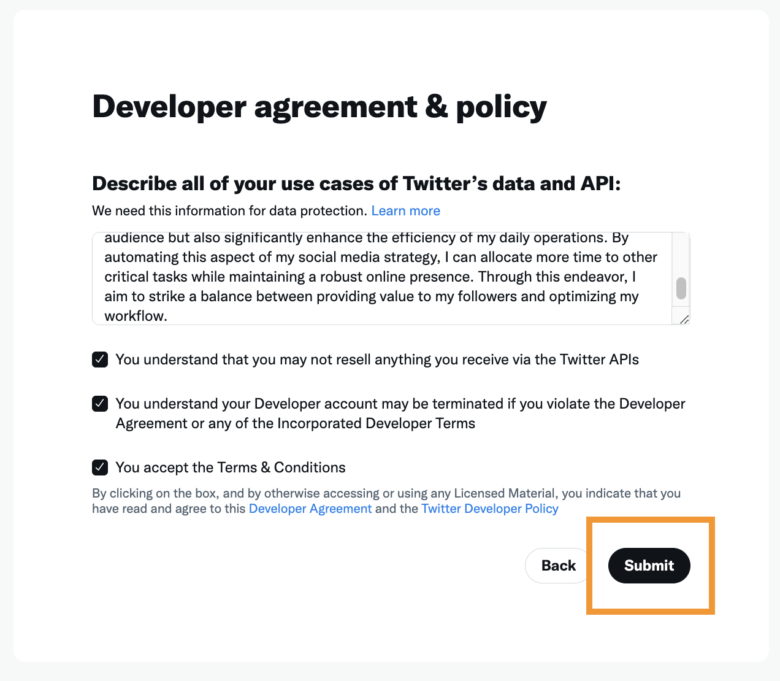

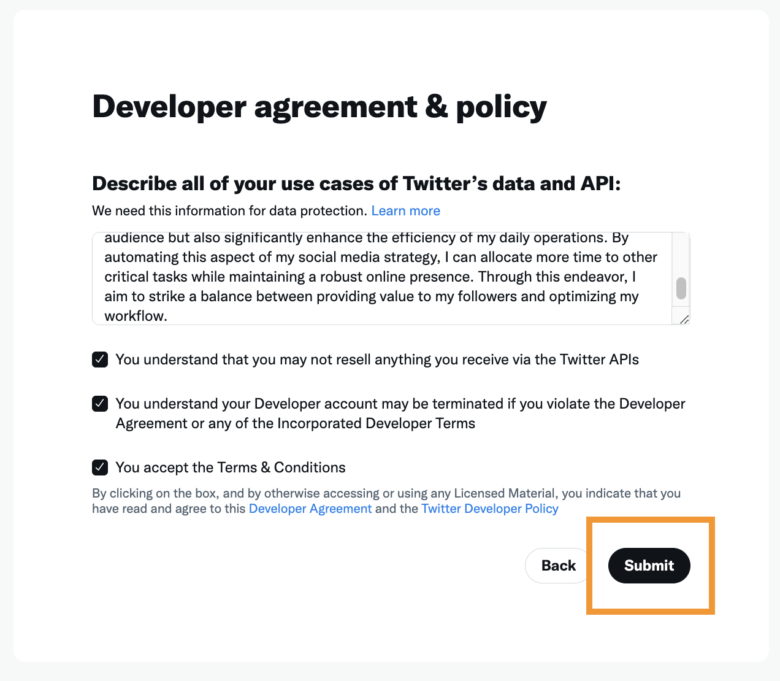

Developer agreement&policyを入力

Developer agreement&policyは、X(旧ツイッター)のデータやAPIを利用したユースケースを記述する必要がありますが、以下の文をコピーして貼り付けるだけで問題ありません。

I intend to utilize the Twitter API to create an automated bot for my Twitter account. The primary purpose of this bot is to schedule and post beneficial content for other users at specific times daily. By leveraging the vast data available on Twitter and the capabilities of the Twitter API, the bot will curate and disseminate valuable information, insights, or updates that cater to the interests and needs of my followers. This automation will not only ensure consistent engagement with my audience but also significantly enhance the efficiency of my daily operations. By automating this aspect of my social media strategy, I can allocate more time to other critical tasks while maintaining a robust online presence. Through this endeavor, I aim to strike a balance between providing value to my followers and optimizing my workflow.

訳:Twitter APIを利用して、私のTwitterアカウント用の自動ボットを作成するつもりです。このボットの主な目的は、毎日特定の時間に他のユーザーにとって有益なコンテンツをスケジュールして投稿することです。Twitterで利用可能な膨大なデータとTwitter APIの機能を活用することで、このボットは私のフォロワーの興味やニーズに応える価値ある情報、洞察、または最新情報をキュレートして発信します。この自動化は、私のオーディエンスとの一貫したエンゲージメントを保証するだけでなく、私の日常業務の効率を大幅に向上させます。ソーシャルメディア戦略のこの側面を自動化することで、私はオンラインプレゼンスを強固に維持しながら、より多くの時間を他の重要なタスクに割り当てることができる。この取り組みを通じて、私はフォロワーへの価値提供とワークフローの最適化のバランスを取ることを目指しています。

3箇所のチェックボックスにも、すべてチェックを入れて「Submit」をクリックします。

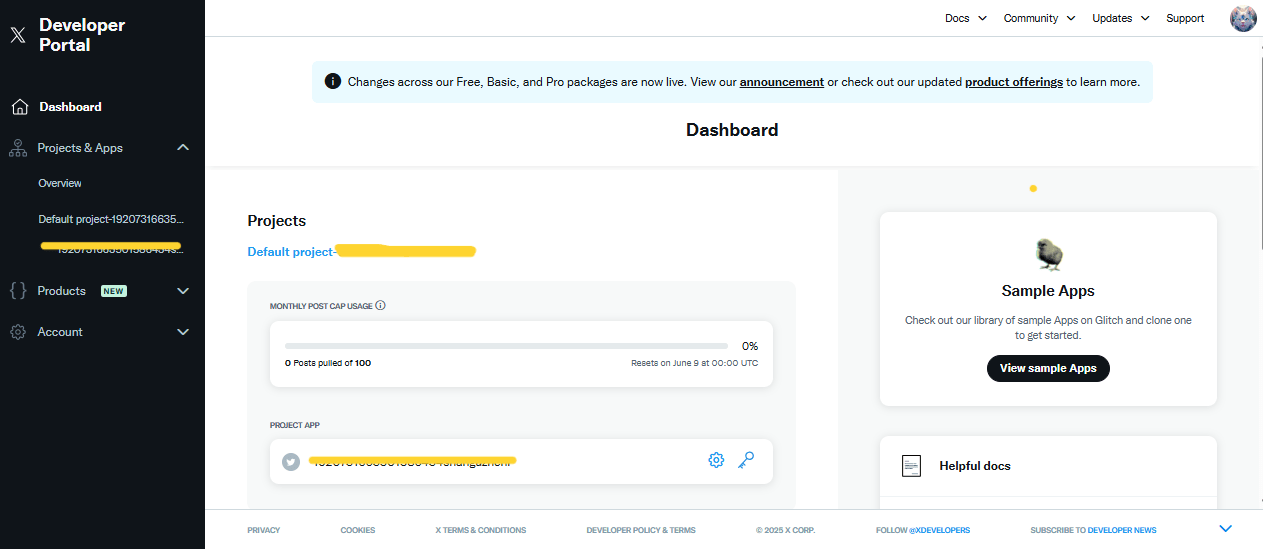

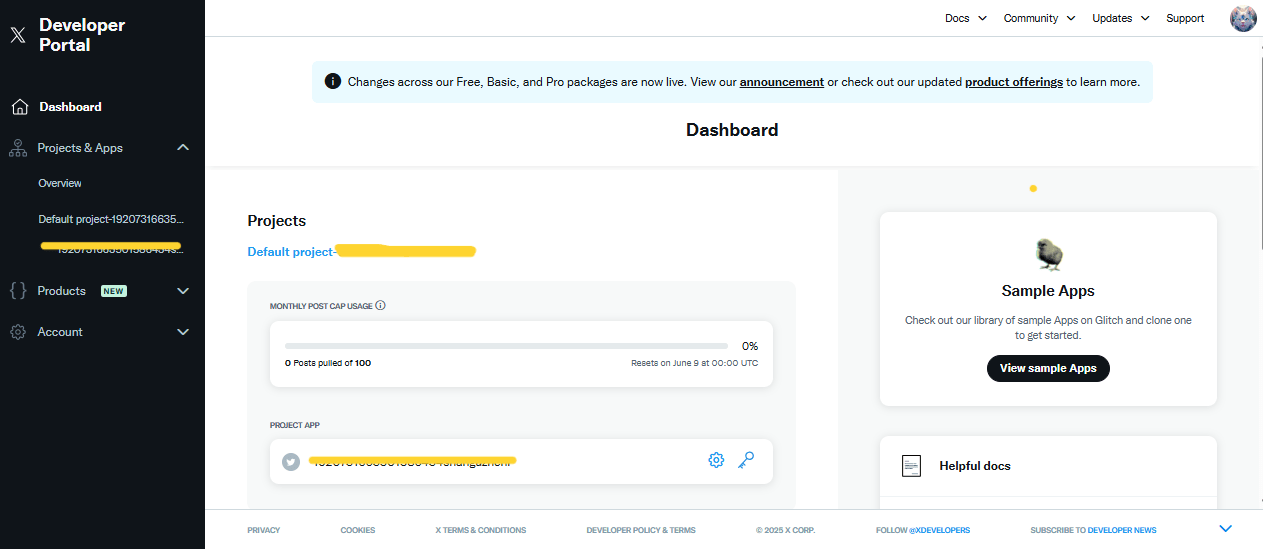

APIの設定

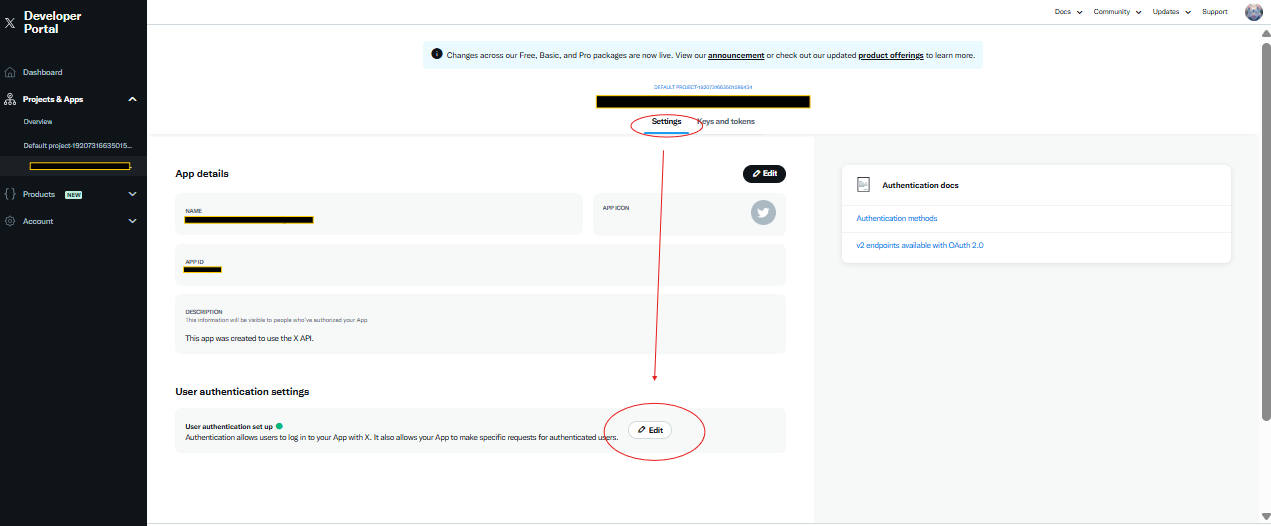

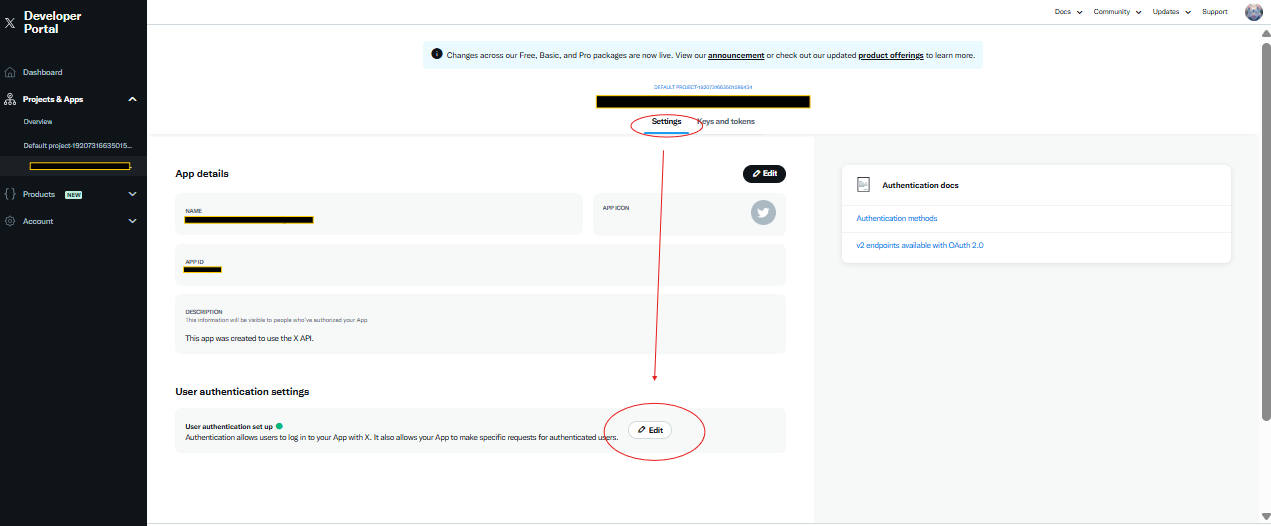

白背景の画面の下にIDが表示されており、右横に歯車のマーク(⚙)をクリックすると下の画面になります。

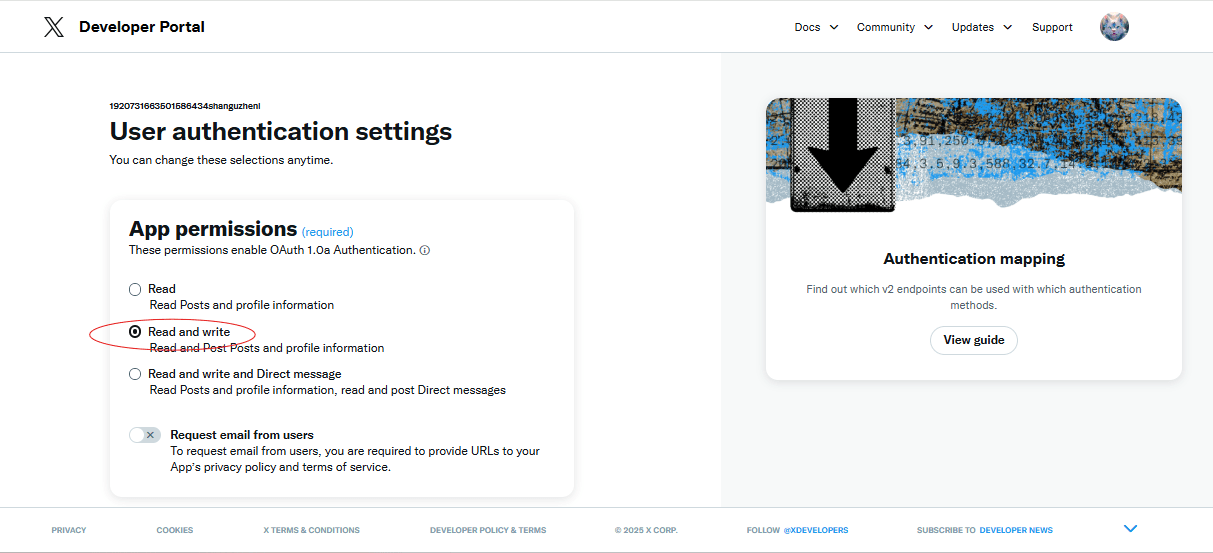

上記の画像のように、[Settings]タブになっているか確認し、[User authentication settings]の[Set up]をクリックして、設定画面に飛びます。*画像はeditになっていますが、初回は【Set up】です。

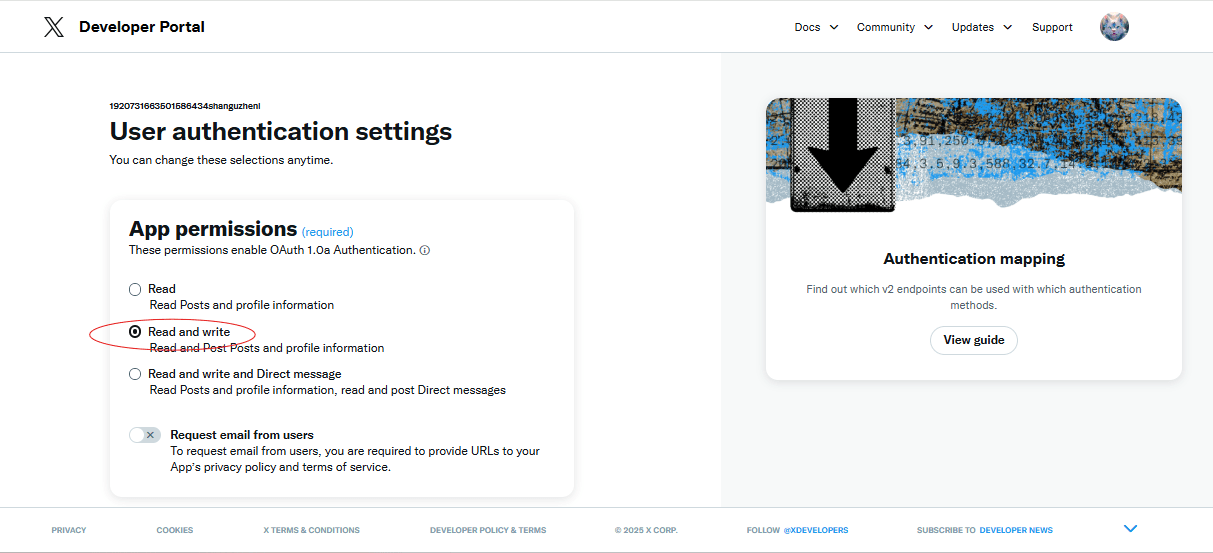

App permissionsでは、真ん中の「Read and write」にチェック!

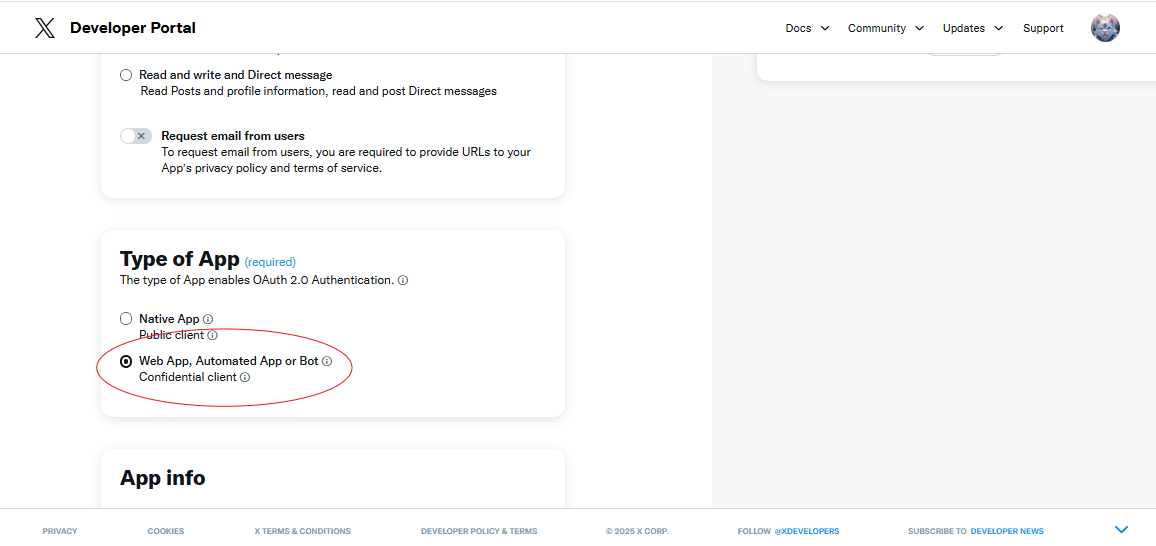

Type of Appでは、下の「Web App, Automated App or Bot」にチェック!

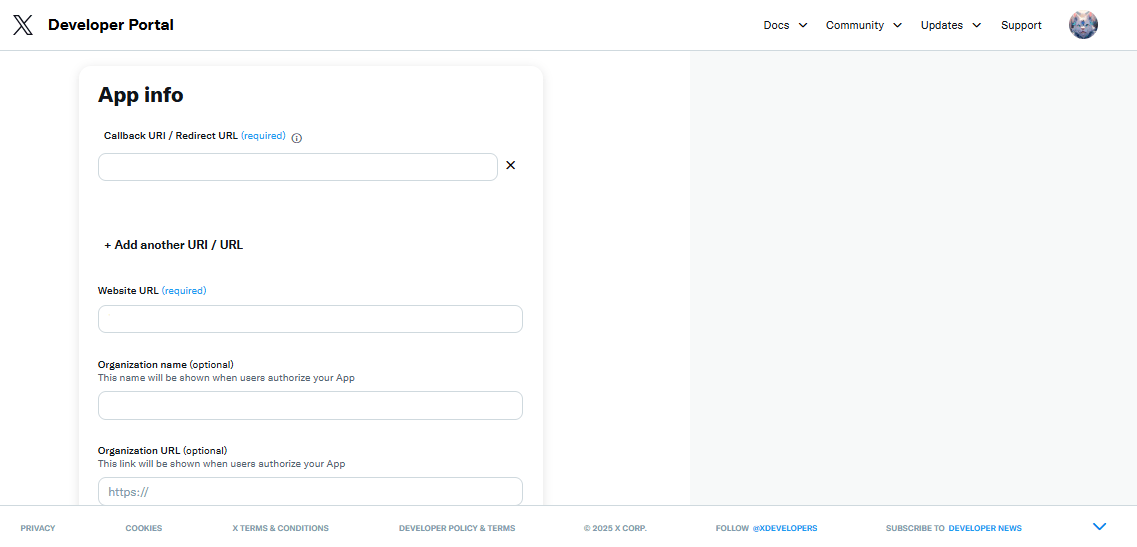

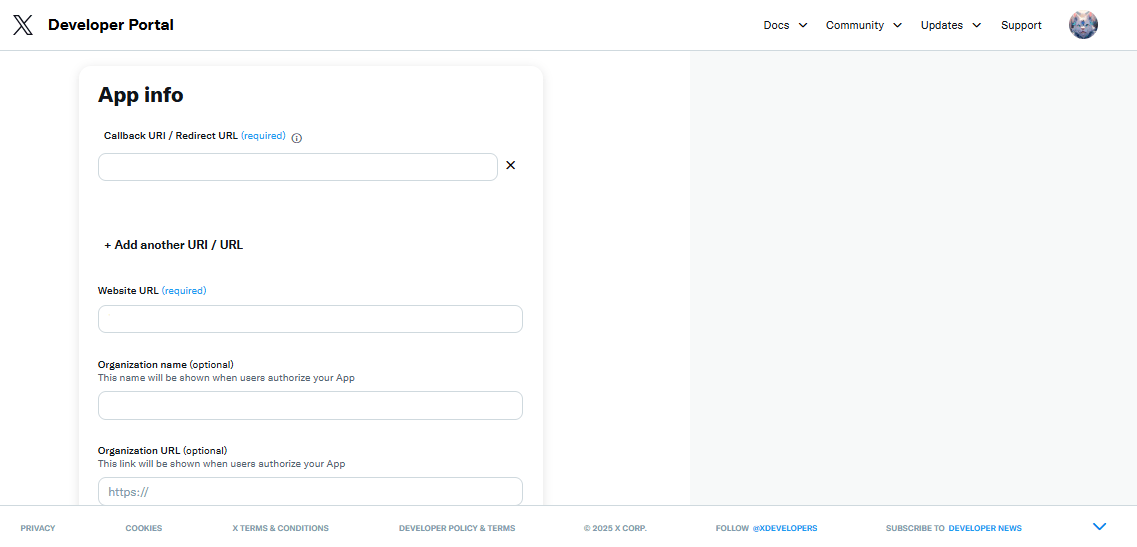

一番上の「Callback URI / Redirect URL」には「https://script.google.com/macros/d/スクリプトID/usercallback」を先にコピー&ペーストしておきます。

スクリプトIDは、作成したGoogleスプレッドシートで確認します。

黄色線の部分「d/●●~~~●●/edit?」英数字と_や-などが使われた羅列をコピーして、先ほどのAPI設定中のX(旧Twitter)画面に戻り、Callback URI / Redirect URLでコピー&ペーストしておいた「https://script.google.com/macros/d/スクリプトID/usercallback」のスクリプトID部分を書き換えます。

「+ Add another URI / URL」の下に、「Website URL」があるので、ご自身のサイトやブログなどに設定してください。

[Website URL]をX(旧Twitter)側がチェックしているので、入力欄に[twitter.com]等が入力されると設定後に警告が表示されたり、場合によりAPI使用後にアカウントが凍結される恐れがあります。

[Website URL]には自身のwebサイトなどの情報を入れるようにしてください。

*X(旧Twitter)のみの使用でwebサイトやブログを持たない場合は、無料のBotbird(ボットバード)のURLを入れるのも有りです。

アドレスは「https://botbird.net/」になります。

あとは空欄のまま、下へスクロールすると「Cancel」「Save」のボタンがあるので、「Save」を押します。

確認ポップアップが表示されるので「Yes」を忘れずに!

その後、Client IDとClient Secretが表示されますが、下にある「Done」を押して、ダッシュボードに戻ります。

コールバックURLが無効です。使用されている文字を確認してください。

というエラーが出た場合はコールバックURLを見直してみてください。(前後の/が入っていないか、最初や最後の文字が抜けていないかなど)

認証用ライブラリ(OAuth2)追加

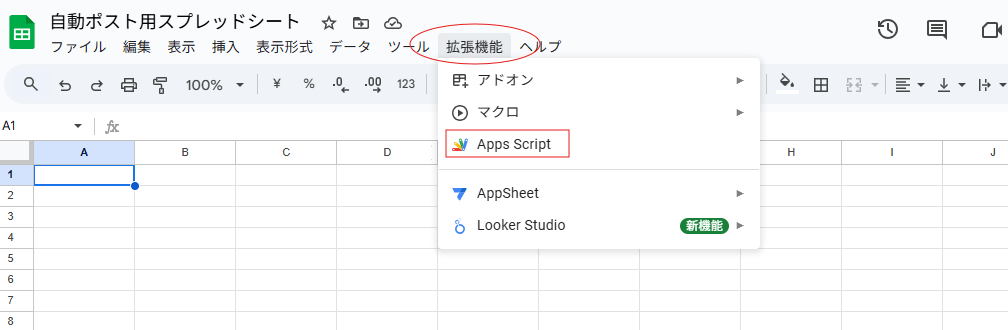

ブラウザのタブを、「X Developer Portal」から「Googleスプレッドシート」に移動します。

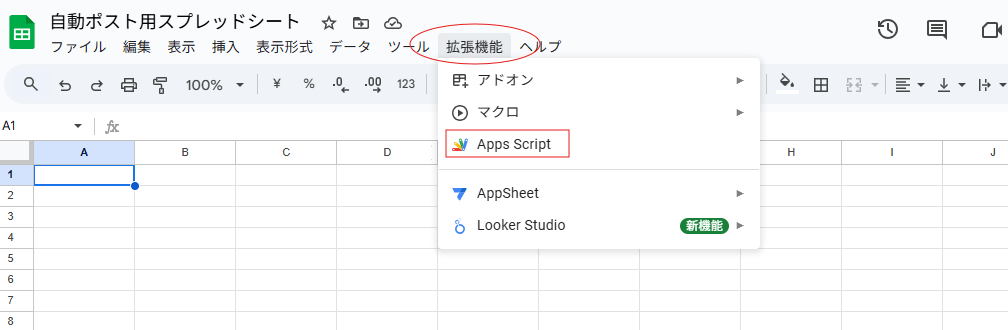

楕円の中にある「拡張機能」をクリック、「App Script」をクリックします。

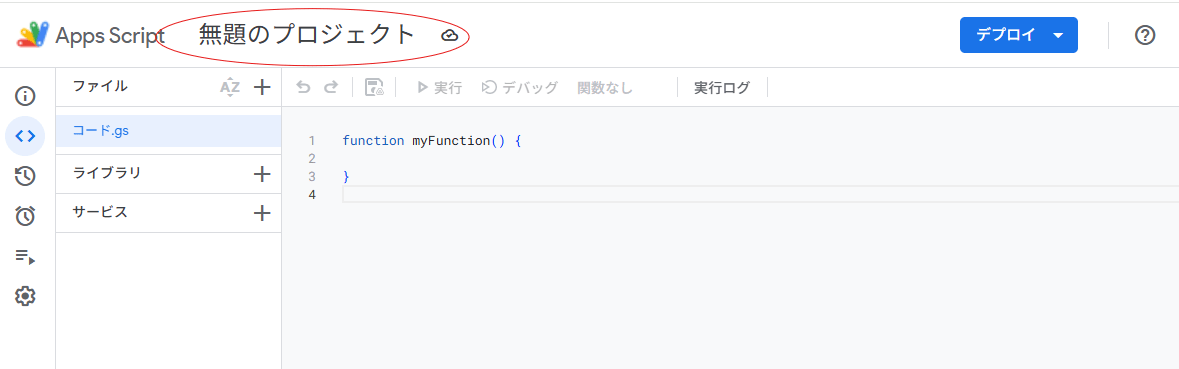

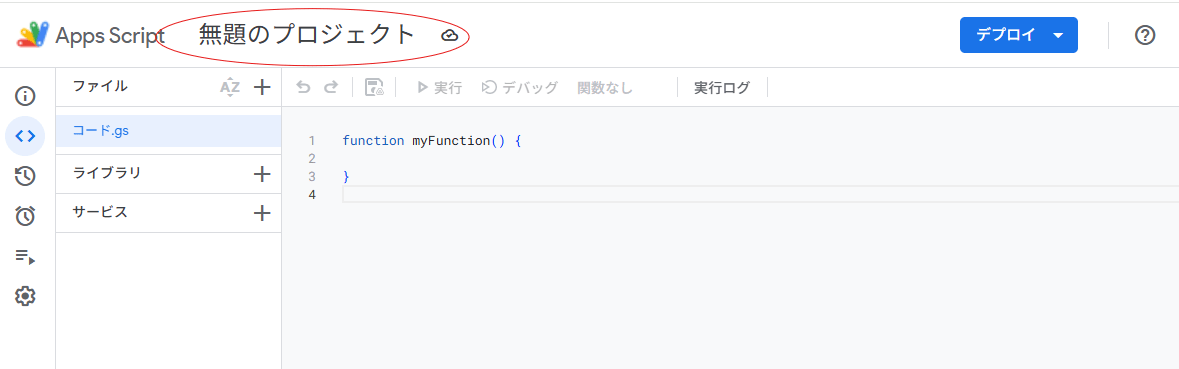

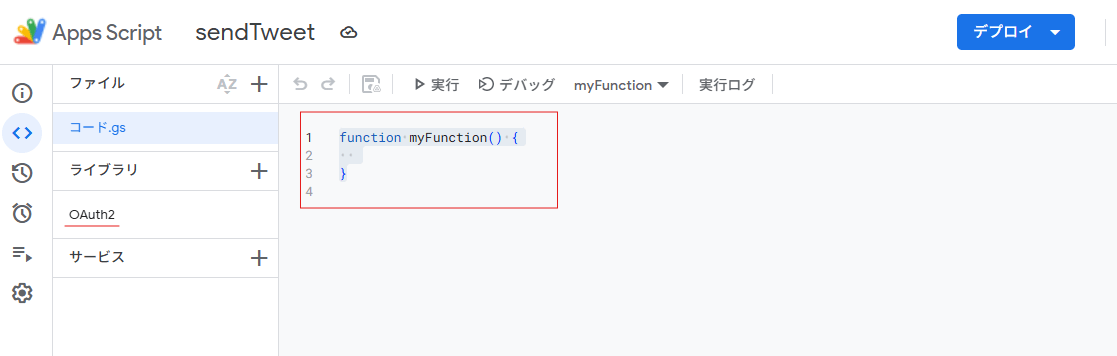

Apps Scriptのページが新しいブラウザタブで開きますので、まずはプロジェクトの名前を、自分がわかりやすいものに変更します。

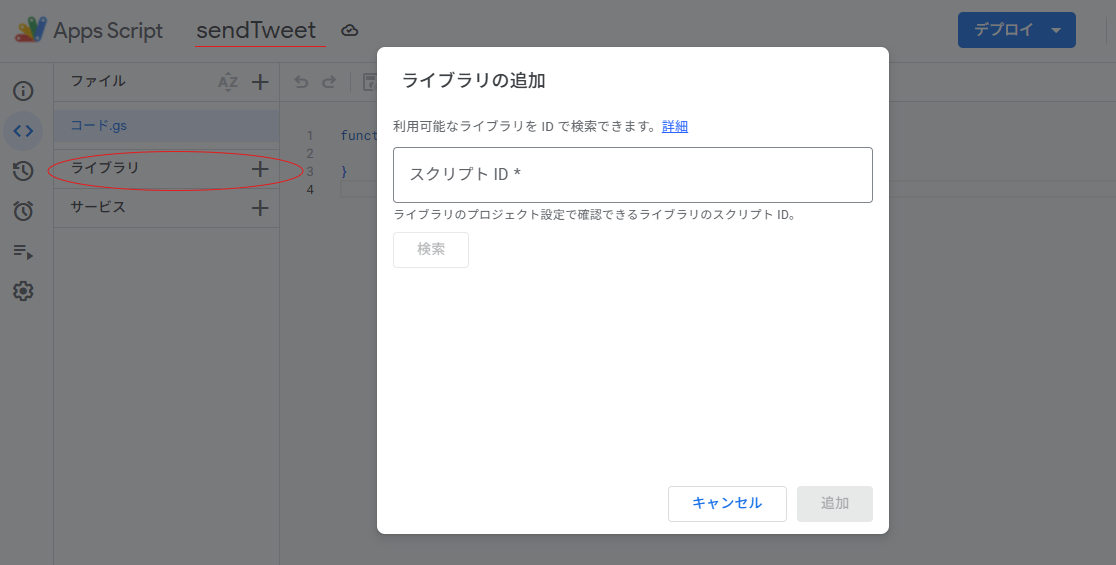

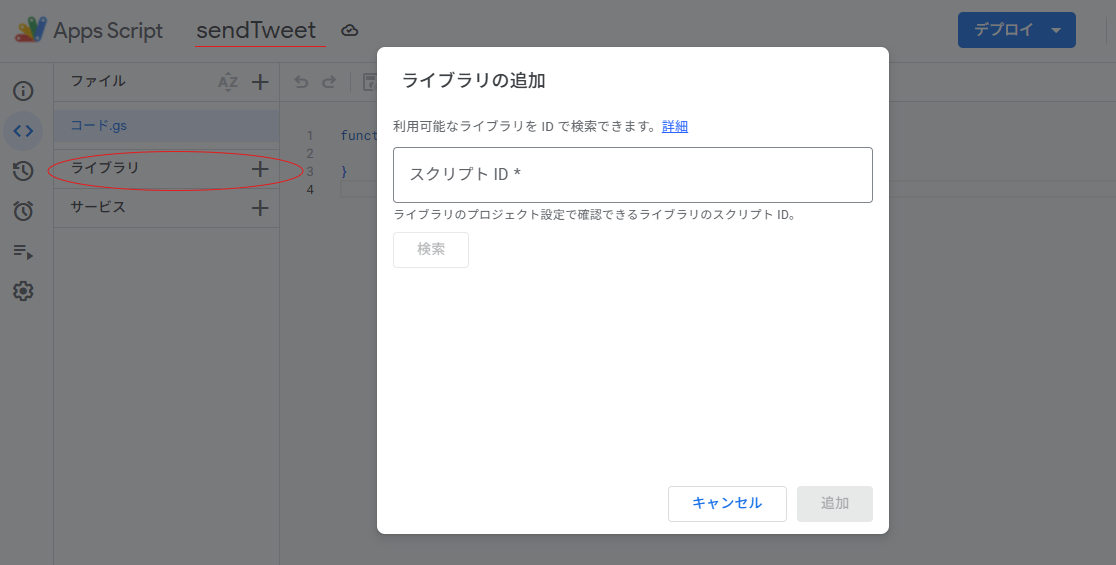

「sendTweet」に変更したら、左メニューにある「ライブラリ +(プラスの部分)」をクリックして上記の画面をポップアップさせます。

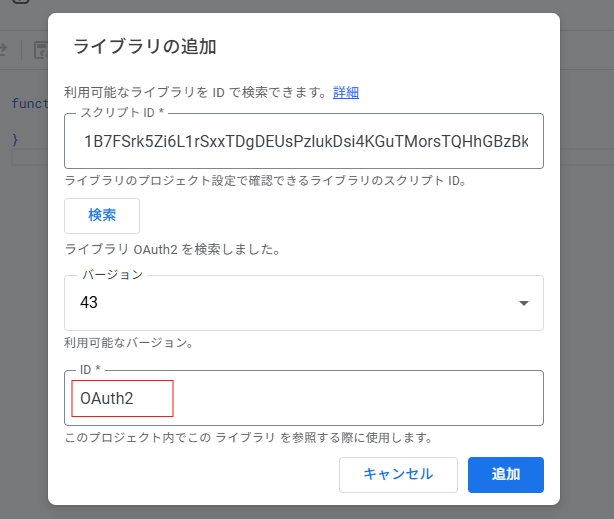

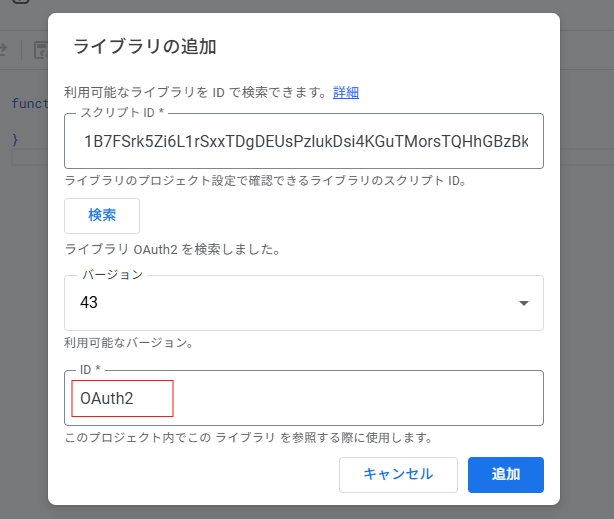

下記のスクリプトIDをコピー&ペーストで入力して、「検索」を押してください。

1B7FSrk5Zi6L1rSxxTDgDEUsPzlukDsi4KGuTMorsTQHhGBzBkMun4iDF

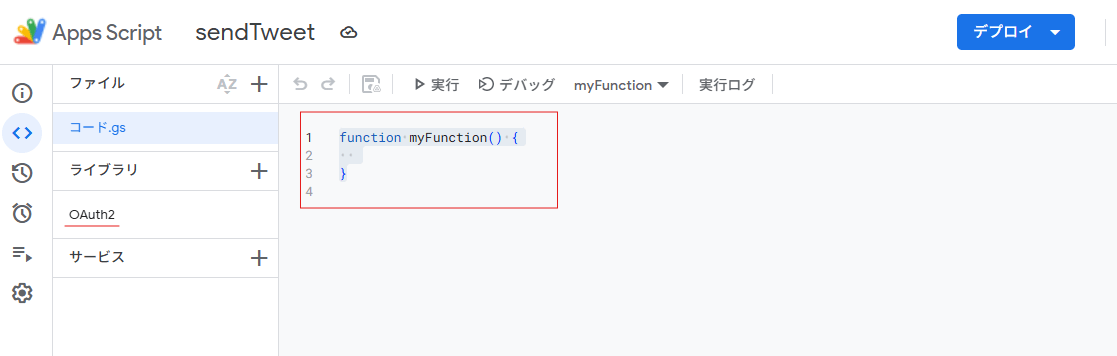

上記のように「OAuth2」が検索できたら「追加」を押し、左メニューの「ライブラリ +」の下に「OAuth2」が表示されていれば成功です!

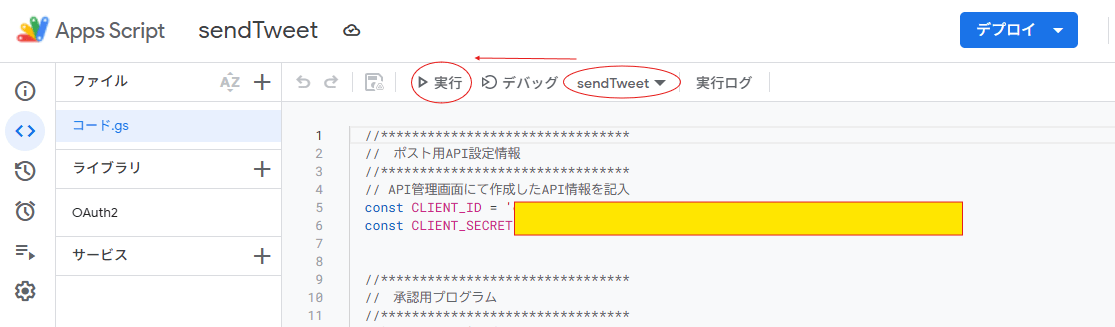

自動投稿スクリプト作成

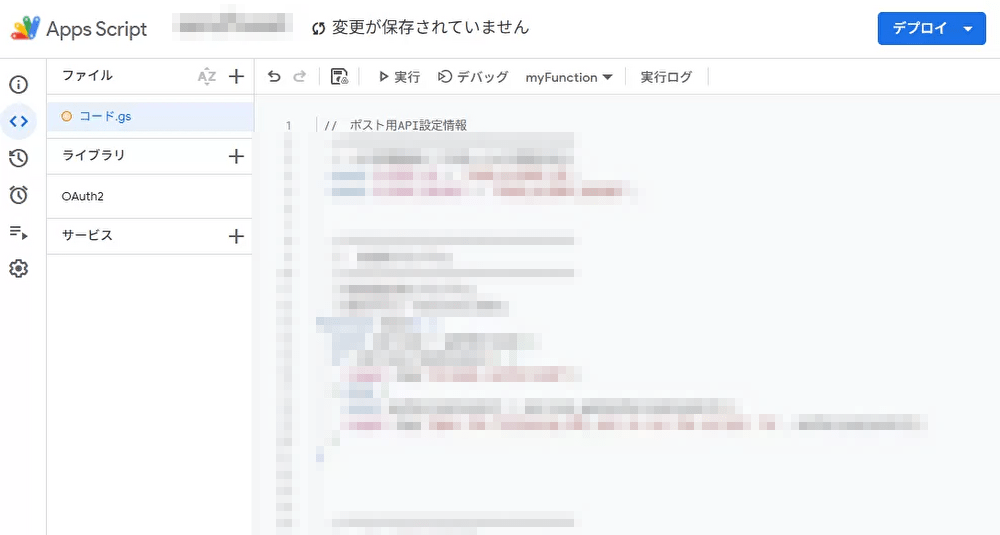

コードをコピーする

コピーしたコードを、赤の四角い枠を上書き(もしくはペースト前に消す)してペーストする。

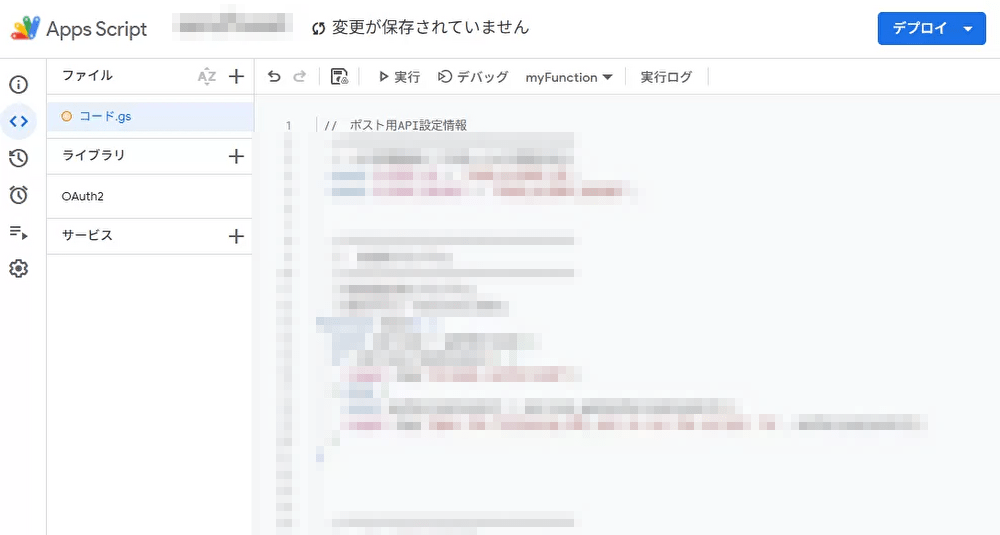

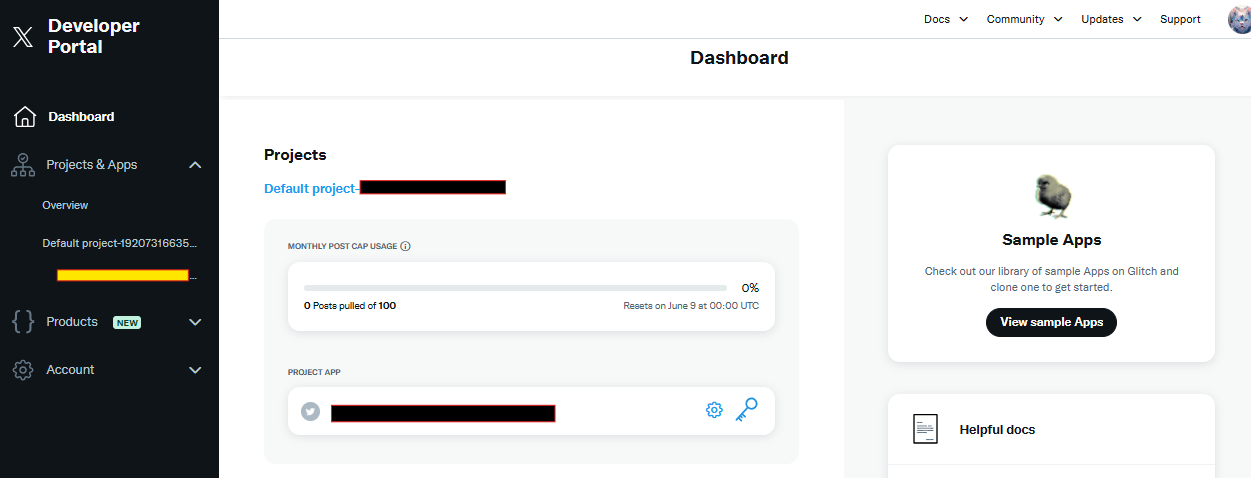

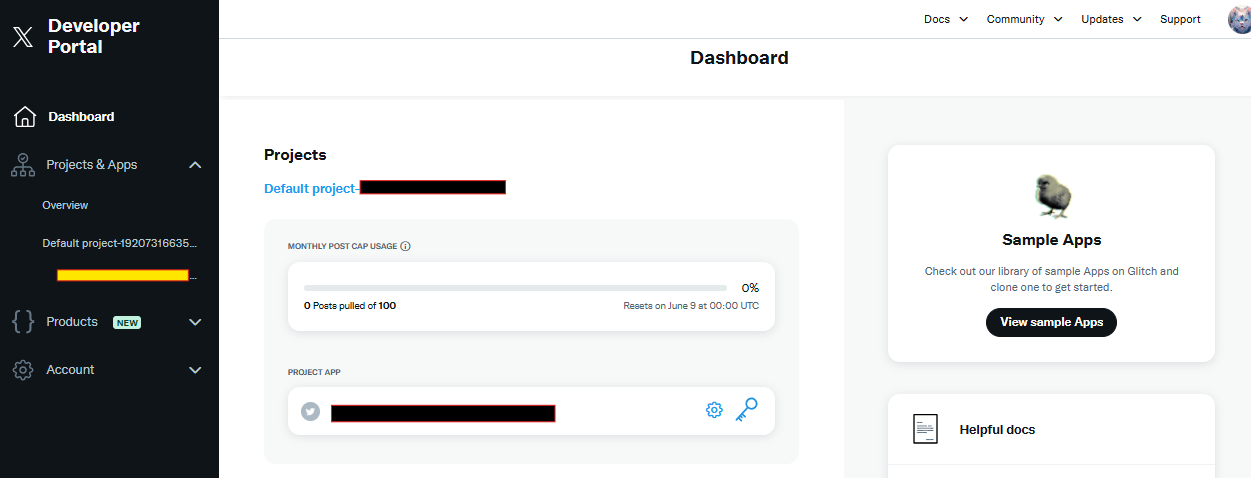

上記コード(4番目と5番目)にポスト用API設定をするために、ブラウザタブで、X(旧Twitter)のDeveloper Portalに戻ります。

左メニューの「Projects & Apps」を開き、3番目にある黄色線部分(数字の羅列)をクリックします。

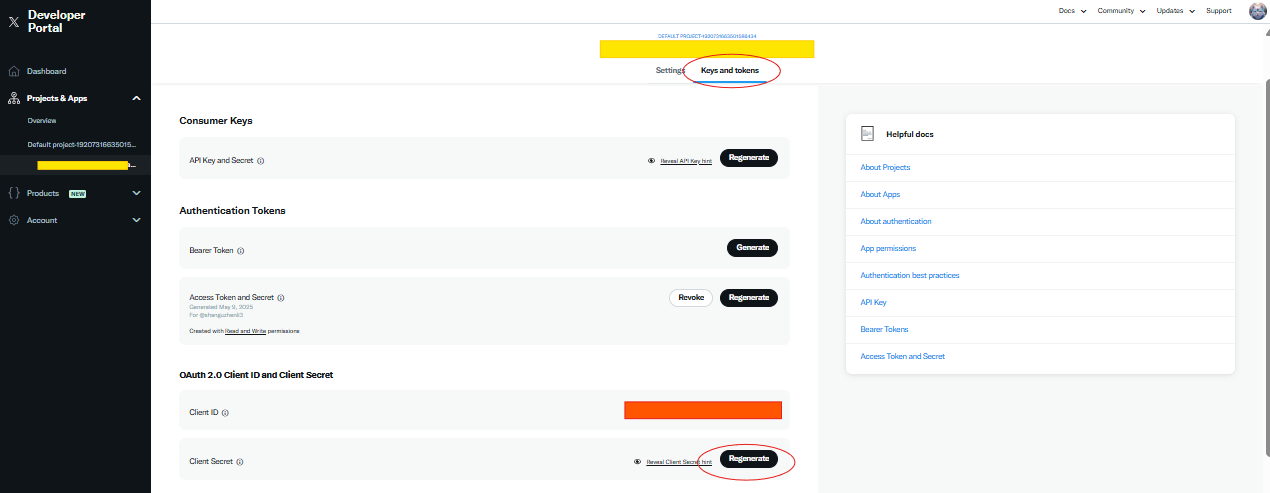

上の「Keys and tokens」のタブを選び、一番下に「OAuth 2.0 Client ID and Client Secret」があります。

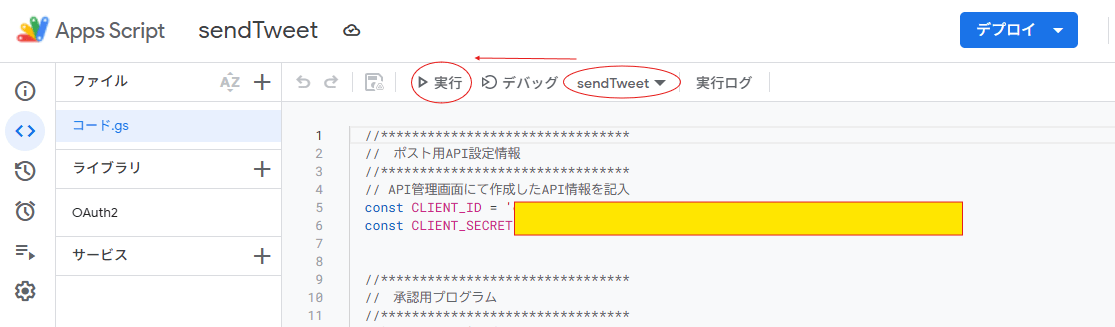

表示されている Client ID 「グレーの英数字の羅列」をコピーして、Google Apps Scriptの上から4番目の const CLIENT_ID = ‘YOUR_CLIENT_ID‘; 赤文字部分に上書きします。

Client Secret は「Regenerate」を押すと、確認ポップアップが表示され、「Yes, regenerate」でClient Secret IDが表示されますので、上記と同じようにコピーをして、Google Apps Scriptの上から5番目の const CLIENT_SECRET = ‘YOUR_CLIENT_SECRET‘; 赤文字部分に上書きします。

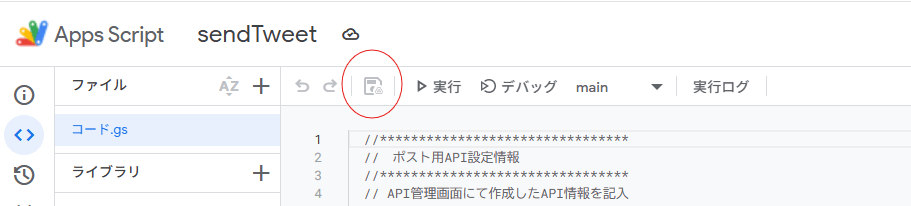

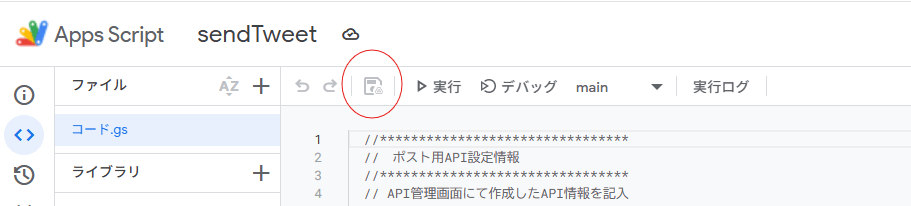

Apps Script の保存を忘れずに押してください。

設置成功後はグレーから右隣の文字色と同じ濃さになっています。

*下記画像参照

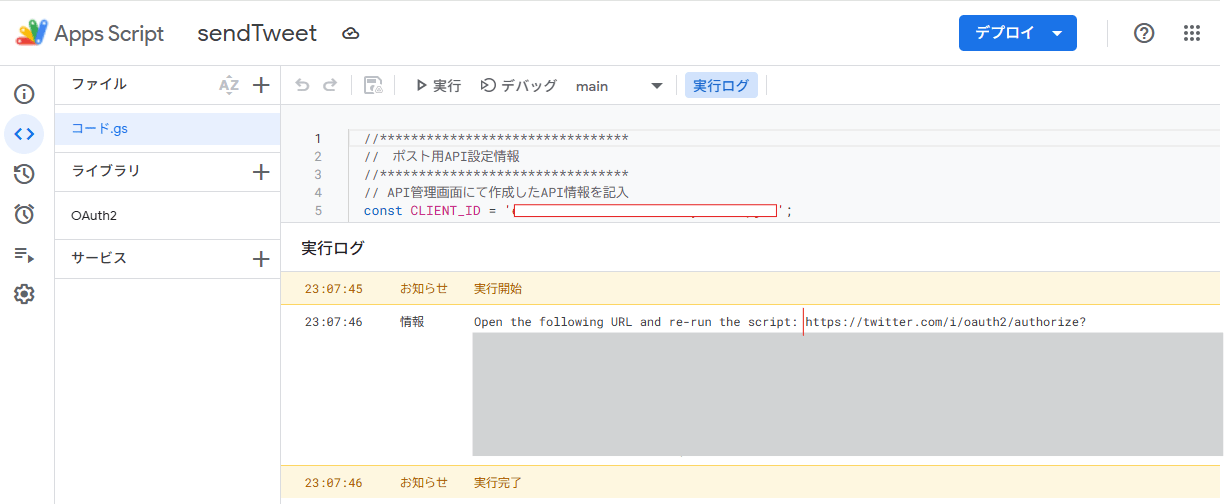

GAS×X(旧Twitter)の初回認証

GASでX(旧Twitter)のAPIを使うには、初回に一度だけ認証処理が必要です。認証後は自動投稿が可能になります。

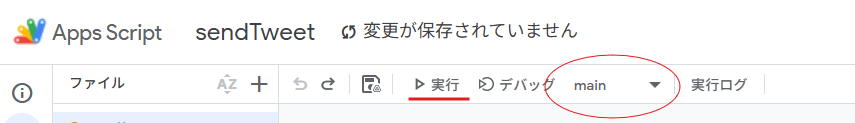

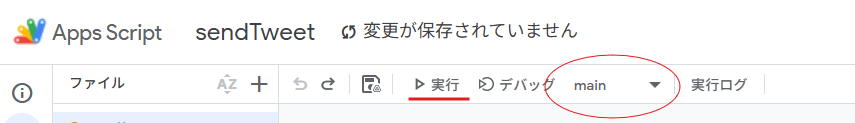

Google Apps Scriptの画像内のマル印で ▼ を押してmain(関数)にしておきます。

この説明しているプログラムはmain関数を使っているだけで、プログラムによって、関数の名前が違うことがあります。

次に棒線が引いてある「▷実行」を押します。

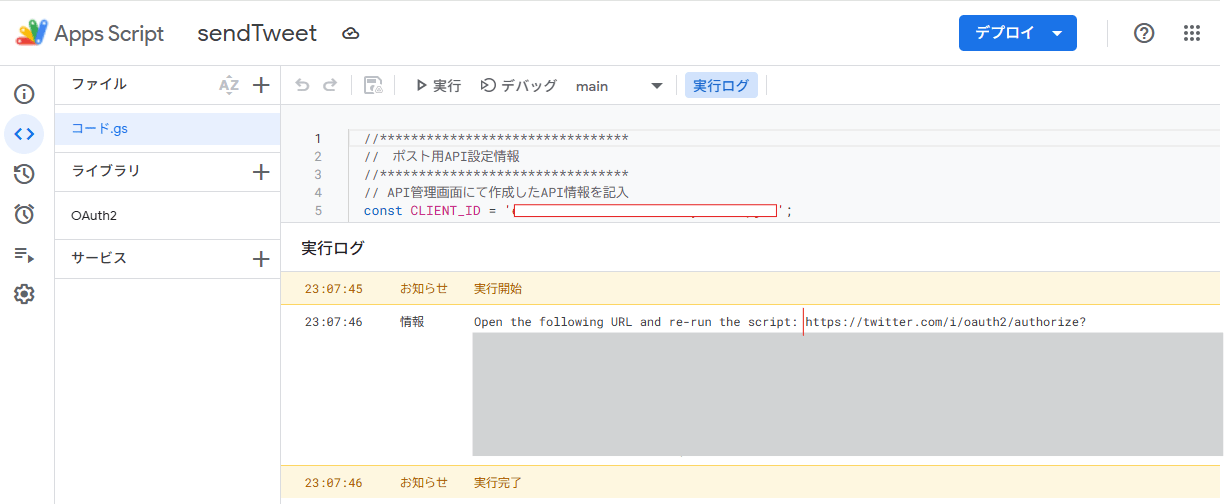

めちゃくちゃ長いURLが表示されたら、Open the following URL and re-run the script: を除く(赤の縦線のところ)https://twitter.com/i/oauth2/authorize?~からグレーに隠されているURLをすべてコピーして、ブラウザに貼り付けてアクセスします。

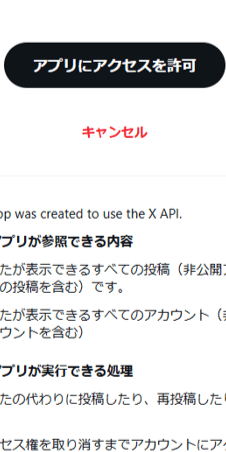

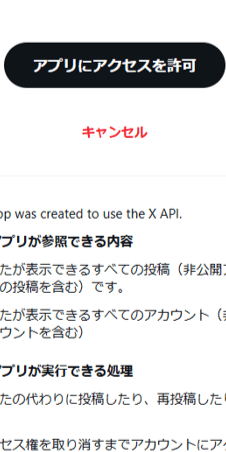

移動するとX(旧Twitter)のログイン画面が表示されるのでログインします。

ログインすると、「アプリにアクセスを許可」という確認画面が表示されます。

「アプリにアクセスを許可」を押し、ブラウザに「Success!」と表示されれば設定成功です!

認証に失敗する場合

- Denied. → CLIENT_ID / CLIENT_SECRETが正しいか確認

- Callback URL が無効 → Apps Script の「スクリプトID」を使ったURLになっているか確認

- Something went wrong → 別ブラウザやシークレットウィンドウで再ログインして試す

動作確認

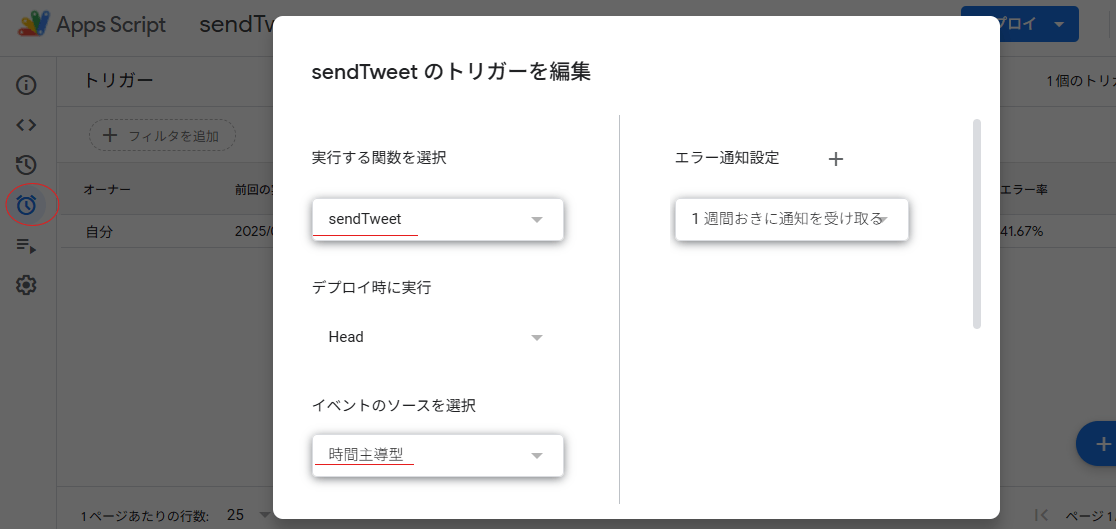

Google Apps Script から ▼ を押して「sendTweet」を選んで、左側の「▷実行」を押します。

X(旧ツイッター)の画面で、ツイートが投稿されていれば成功です!

投稿後はGoogleスプレッドシートの履歴に残るので、たまにクリアしてあげてね

このsendTweet(関数名)も、一般的なコマンド名でよく使われているだけで、プログラムによって、関数の名前が違うことがあります。

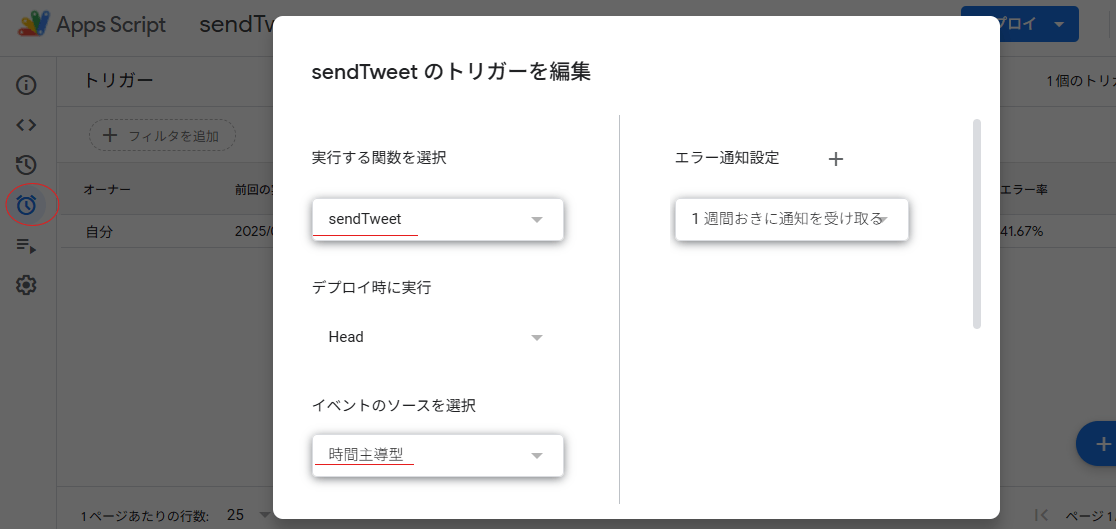

トリガー設定

左側の目覚まし時計のアイコン(赤丸)がタイマー設定になり、実行する関数は「sendTweet」を選びます。

時間主導型のほかに、日に1回などありますが、トリガーは設定後に変更すると、自動投稿が失敗することもあるので、設定後はあまりいじらないように、よく考えて設定してください。

ここまで来たら、あとはスプレッドシートの記事を、「理想は100件」記入します!

これが出来上がったらほぼ放置

たま~に履歴のクリアや記事の入れ替えは必要です!

キャンペーンやセール情報などは手動で投稿して使い分け

自動投稿が出来たら…

フォロー&フォロワーの数は閲覧数にとても響きます。

まずは、自分の投稿内容や自分が興味ある分野の公式サイトを片っ端からフォローしていきます。

自動フォローのコードもあるのですが、自動フォローってバレやすく、ブロックされがちになります。

手間がかかりますが、空いた時間にコツコツとフォローするのがフォロバもされやすいです。

検索で自分の投稿やサイトの内容(例えばこのサイトなら「AI」で検索)関連の公式サイトや、エンジニア関係の人、個人でAIに興味を持ってる人が出てきます。まず、フォロワーが多い公式サイトのフォローから!

次にその筋の著名人や個人をフォローしていきます。平日だけでも、毎日数人はフォローバックしてくれます。

土日になると、フォローしていた公式や著名人から辿って来た人がフォローしてくれたりします。

フォローバックもマメに返していきましょう!